钢企预告业绩承压 行业并购重组预期升温

- 创业

- 2025-02-10 07:46:02

- 5

2024年,钢铁行业寒冬仍在持续,供需失衡未见改善,行业盈利水平呈下滑态势,这从上市公司业绩预告中可见一斑。

证券时报记者梳理发现,目前已有25家钢企上市公司披露了2024年业绩预告,仅2家公司实现业绩预增;3家钢企预计2024年业绩同比由盈转亏;12家公司净利润亏损额较2023年有所扩大;8家公司归母净利润明显下滑。

多位受访者表示,近年来,钢铁行业供需失衡的加剧导致钢材价格持续下行,成为行业盈利水平下滑的重要因素,而降本增效、转型升级已成为钢企普遍选择。与此同时,并购重组是钢铁行业当下的大势所趋,通过重组可以提高行业集中度,控制产能扩张,从而减少价格战。

实际上,中钢协此前多次倡议推进行业联合重组,而近期不少钢企表示要加大并购重组力度,积极寻找相关标的。基于此,业内判断,钢企并购重组预期正在升温,行业集中度有望提升,但钢企应注意重组整合以及协同管理等风险。

1 业绩承压

近期,多家上市钢企相继发布2024年业绩预告。整体看,受供需失衡等因素影响,钢企业绩承压成为当下市场一大特点。

1月27日晚间,本钢板材发布2024年业绩预告,预计2024年归母净利润亏损50.2亿元。1月24日晚间,鞍钢股份业绩预告显示,预计2024年归母净利润亏损约71.09亿元。

除上述两家公司外,1月24日晚间,马钢股份也公告称,预计2024年归母净利润为亏损45.97亿元,与上年同期相比,亏损增加约32.7亿元。

对于预亏原因,马钢股份直言,2024年,钢铁行业深度调整,进入“减量发展、存量优化”阶段的特征日益明显。受市场供需失衡、钢材价格低位、原料成本高企等因素影响,钢铁行业正常利润空间持续受到严重挤压,钢铁企业生产经营压力巨大。

本钢板材也提及,2024年以来,钢铁行业延续上年供强需弱态势,下游需求疲弱,钢材价格持续下行,叠加原燃料价格易涨难跌,钢铁行业景气度进一步下行,呈现高产量、高成本、高库存、低需求、低价格、低效益的运行局面。尽管公司采取了多种措施,但仍未能扭转亏损局面。

证券时报记者梳理发现,申银万国钢铁板块中,目前已有25家钢企上市公司披露了2024年业绩预告,仅有甬金股份(维权)和盛德鑫泰2家公司实现业绩预增;杭钢股份、中南股份以及西宁特钢3家钢企预计业绩同比由盈转亏;山东钢铁、八一钢铁和重庆钢铁等12家公司净利润亏损额较2023年有所扩大,在2024年保持盈利的武进不锈、新钢股份以及华菱钢铁等8家公司净利润较去年明显下滑。

实际上,近年来,钢铁行业供需失衡加剧,导致钢材价格持续走低以及原材料成本上升等,是钢铁行业盈利水平下降的一大背景。

国仕资本创始合伙人康子冉曾在中国五矿集团黑矿研究室工作多年,他告诉证券时报记者,过去几年,钢铁行业投资过度,导致产能远超需求。尽管政府推动去产能,但部分企业通过设备升级等方式规避政策,导致产能过剩问题依然存在,这就是供需失衡加剧的主要原因。

“除了供给过剩外,房地产调控和地方政府压减债务抑制了基建投资,进一步削弱了钢铁行业需求。其次,铁矿石和焦炭等原材料价格波动大,影响钢铁企业成本,尤其是国际铁矿石市场受少数巨头控制,价格始终处于高位,增加了钢铁企业的成本。此外,部分国家对中国的钢铁产品征收高额关税,影响了出口。”康子冉表示。

2 如何“过冬”

2024年是钢铁行业深度调整的一年成为共识。从产量角度看,据国家统计局公布的数据,2024年,全国累计生产粗钢10.05亿吨,同比下降1.7%,实现了产量下降的预期目标;生产生铁8.52亿吨,同比下降2.3%;生产钢材14亿吨,同比增长1.1%;折合粗钢表观消费量8.92亿吨,同比下降5.4%。

中钢协方面表示,整体看,钢铁消费降幅明显大于产量降幅,市场供强需弱的态势未改。分品种看,建筑业用钢占比进一步下降至50%,制造业用钢占比从2020年的42%提高到2024年的50%,钢铁产品结构调整仍在持续。

“2024年,国内钢材市场在内需明显下降、外需大幅增长、产量小幅减少、原燃料价格居高不下的多重因素影响下,企业间竞争加剧,国内钢材价格平均下降8%,行业利润微薄。在整体需求依然疲软的大背景下,预计2025年国内钢铁产量仍将继续小幅下降,企业间竞争压力依然较大。”兰格钢铁网分析师马力表示。

在需求疲软和成本高企背景下,钢铁上市公司如何度过行业寒冬,成为市场各方关注的焦点。总体来看,降本增效、转型升级已成为钢铁企业的普遍选择。

华菱钢铁在业绩公告中表示,公司积极抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇,大力推动降本增效各项工作,加快高端化、智能化、绿色化转型升级,继续保持了钢铁行业领先的盈利水平,但未能完全抵消行业经营形势变化带来的不利影响。中南股份表示,面对钢铁行业不利局面,公司通过构建新型经营责任制,推进精益管理,充分激发企业内生动力;全面对标找差,推进全流程极致降本增效以及优化产品结构等措施,减弱了市场带来的不利影响,但受行业供强需弱、两头价格双重挤压及公司高炉大修等因素影响,导致公司业绩亏损。

“为应对钢铁行业的困境,部分上市钢企一方面通过去产能和优化结构,关停低效生产线,减少低端产品供给;另一方面,推动产品升级,增加高端钢材如汽车板、电工钢等的生产,提升产品附加值。此外,部分企业还向特钢产品转型升级,寻求差异化优势。”华北地区一家大型钢企高管告诉证券时报记者。

面对下行压力,康子冉建议,钢企可以通过数字化、信息化手段,提升研发技术水平,节约人工成本,提高运营效率,挖掘降本空间。也可以通过发展非钢业务,寻求新的增长点,比如在新材料、新能源车领域寻求转型的契机。“或者采取向上下游延伸的方式,形成综合的上下游一体的原材料、冶炼、物流、供应链服务的综合商社模式,提升抗风险能力。当然为了规避关税壁垒也可以利用经验优势和管理优势,加速国际化布局,在海外建厂并购,拓展国际市场和生存空间。”康子冉说。

3 并购重组预期升温

在业内看来,并购重组是钢铁行业的大势所趋,有助于控制产能扩张、提升产业集中度,从而有效应对当前钢铁行业面临的压力。

“当前的‘内卷’属于一种过度的恶性竞争,会损害价值、影响利润、破坏行业。钢铁、水泥等大宗商品行业尤其不能过度竞争,而应该良性竞争,因为涉及很多资源配置问题。”1月20日,中国上市公司协会会长宋志平在中钢协六届七次会员大会上表示,钢铁行业近几年的重组整合都非常有意义,未来仍需进一步加大重组力度。

中钢协会长姚林公开透露,中钢协正在配合工信部修订《钢铁行业产能置换实施办法》《钢铁行业规范条件》,提出以管住增量、优化存量、兼并重组、畅通退出为重点的钢铁产能治理总体思路和“1+3”行动路线。

实际上,去年10月,中钢协就组织召开“钢铁行业促进联合重组和完善退出机制座谈会”,会议就加快促进联合重组和完善退出机制达成共识。中钢协已着手加强这方面研究,开展专项调研,将研究提出促进联合重组和完善退出机制的一揽子相关政策建议。

“中钢协倡议推进行业联合重组,确实有助于应对当前钢铁行业的压力。联合重组可以提高行业集中度,减少企业间的价格战,稳定市场价格。并且集中度提升后,企业在原材料采购和产品销售中的议价能力增强,有助于降低成本、提高利润。同时大型企业更有能力投入研发,推动行业技术进步和产品升级。”康子冉对证券时报记者表示。

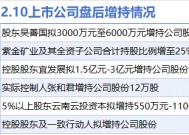

在各方不断呼吁下,钢铁上市公司并购重组预期正在升温。近日,宝钢股份在互动平台表示,争取钢铁行业合理利润,在整个产业链获得平等的生存和发展机会,是所有钢企的期望。公司积极支持与响应钢铁行业的基石计划,通过集中采购增强对上游资源的议价权。同时,公司也在加大并购重组力度,提升行业集中度,增强行业议价权。公司持续在国内外寻找合适标的,聚焦于中高端板材领域,追求协同空间,以提升细分市场的影响力。

“我们钢企也在积极寻找合适的并购标的,政策支持、市场竞争是当前重组的主要驱动力,但涉及流程较多。目前看,国际钢铁行业如欧美等地行业前十名市占率普遍在70%左右,我国为40%左右,集中度提升仍有空间。但如何应对好重组中的相关风险、反垄断要求,以及管理机制整合难题,是集中度提升的关键。”上述钢企高管对证券时报记者表示。

(文章来源:证券时报)

下一篇:多只QDII基金增配中国资产

有话要说...